泉州姜母鴨:走紅背后,困局與突圍之路

每到旅游旺季,姜母鴨店前排長隊的場景隨處可見。

泉州網4月17日(融媒體記者 王金植 實習生 戴雨萱 文/圖)想象一下,走在泉州滿是煙火氣的街頭,一股香味撲鼻而來,瞬間抓住你的胃,引得你停下腳步。沒錯,這香味就來自泉州美食界的“網紅”——姜母鴨。它好似街頭的“香氣魔法師”,憑借色香味俱全俘獲無數食客的心,以至有游客戲稱泉州“半城煙火,半城姜母鴨”。那么,姜母鴨是如何受到八方游客的青睞?火熱的背后存在哪些痛點?未來的出路又在哪里?記者對此進行調查。

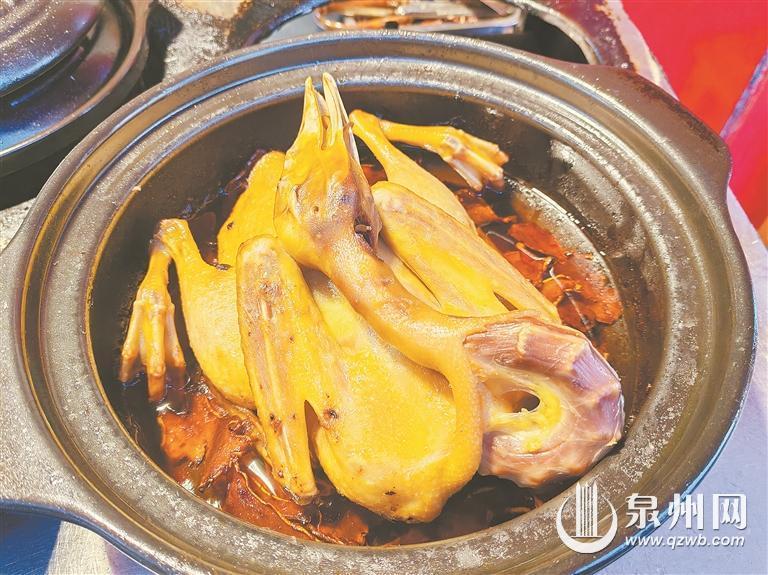

色香味俱全的姜母鴨已成為泉州的一張名片

走紅 舌尖上的美味

近年來,泉州文旅從出圈到長紅,帶動了美食行業的發展。作為知名小吃,姜母鴨凝聚泉州飲食智慧,把簡單食材變成誘人美味與養生妙方,讓舌尖領略獨特風味。

數據:每日銷量逾萬只

在泉州市區新華路的一家姜母鴨店,臨近中午時分便已坐滿了食客,店家正忙得不亦樂乎。店內整齊排列的4排爐灶上,64個砂鍋火力全開,鍋內金黃的姜片和熱油與鮮嫩的鴨肉碰撞,發出“滋滋”的聲響,姜和鴨肉的香味交織,令人食欲大開。

該店負責人蘇湘瑩介紹,店里平時銷售量有兩三百只,姜母鴨味道鮮香、甘辛兼備,湯汁還可用來拌飯,別具一番風味,深受游客喜愛。

這樣的姜母鴨店,僅僅新華路就有大小幾十家,其他街巷也均有分布。記者走訪了解到,這些店家淡季時每日銷量少則十幾二十只,多的可以達到兩三百只,在旅游旺季時就更多了。

泉州市商務局調研數據顯示,全市每日姜母鴨銷量超1萬只,節假日更是大幅增長至2.5—3萬只,按120—130元/只的售價計算,年產值超5億元。在品牌發展上,行業集中度較高,頭部品牌餐飲企業超10家,門店超40家。

一排排砂鍋火力全開,滿足游客需求。

店家:從小檔口到開分店

中午時分,在古城西街一家姜母鴨店,柯清彬忙得不可開交,臉上卻滿是喜悅。

柯清彬是地道的泉州人,對于制作姜母鴨和開店,他算得上是“半路出家”。因為家人喜歡吃姜母鴨,他就學著自己做,一來二去也就慢慢熟練了。2018年,看著西街來來往往的游客,他嘗試著經營起一個十來平方米的小檔口。回購率、好評率高,他慢慢贏得了本地客人的青睞。

他說,剛開店時,泉州的旅游還沒這么火,姜母鴨也一樣,很多游客甚至不知道這道泉州小吃。這幾年,隨著游客越來越多,來店里的人也多了。眼看無法滿足堂食的需求,他開始擴大店面。2024年,他又在新華路新增了一家店面。

明星:來泉州必須吃姜母鴨

今年以來,眾多明星名人在多個社交平臺發文曬圖推薦泉州美食,對泉州美食贊不絕口,引發了網友廣泛的關注。

2月20日,曾出演《如懿傳》《慶余年》等熱播劇的著名女演員李純在抖音平臺發布了一條美食視頻,稱泉州真的是好吃又好逛。她特別提到了姜母鴨,“這是第二回來吃,平時都會點外賣,現場吃更好吃”。

2月15日,香港著名演員尹子維在微博發布視頻,稱泉州吃得最多的就是牛和鴨。他走進姜母鴨店觀看制作姜母鴨流程時覺得非常精彩,品嘗后忍不住贊嘆道:“來到泉州,姜母鴨真的是必須要吃的。”

日前,隨著電視劇《雁回時》的熱播,濃香的泉州姜母鴨穿透屏幕更是挑動了無數觀眾的味蕾。

“來泉州必須吃姜母鴨”成為許多游客的共識

游客:令人難以抗拒的美味

今年清明假期,泉州市區多家老字號姜母鴨店鋪前排起長隊,“為了美食來泉州”、循著“泉州美食地圖”品嘗地道閩南味成為假日新風尚。

“不一定是大餐,很多美食都會讓你很驚喜。比如姜母鴨,鴨肉很嫩,姜香味很濃。”來自廣東汕頭的吳先生在西街邊品嘗邊稱贊道,姜母鴨以其獨特的香氣與深邃的風味,成為一道令人難以抗拒的美味佳肴。初次嘗鮮,仿佛開啟了一場味蕾的盛宴,讓人沉醉其中,回味無窮。

“我們從福清自駕到泉州來玩,陸續品嘗了姜母鴨、海蠣煎等美食,每一種都讓我回味無窮。”游客楊女士興奮地說,“我們真空打包了3份姜母鴨,準備讓親戚朋友也嘗嘗這個味。”

網友“Angel哩”來泉州旅游后,寫推文介紹,來泉州不吃姜母鴨,就等于白來一趟。

困局 繁榮下的隱憂

據悉,截至今年3月份,全市專門銷售姜母鴨的門店超250家,中心市區就有近百家。在產業快速發展的背后,也暴露出了一系列問題,如市場競爭激烈、品牌意識不強、供應鏈存在短板等。這些問題不僅制約了姜母鴨產業的進一步發展,也對其向外推廣帶來了挑戰。

供應鏈存短板

記者走訪了解到,在食材供應方面,目前泉州餐桌上的鴨子大多來自三明、漳州、廈門等地,本地采購較少。而生姜則多選用永春、德化小黃姜。

市民陳先生認為,泉州姜母鴨的主要原材料未能以本土化為主,這對于特色美食宣傳存在缺憾。此外,不同產地不同種類也可能導致產品口味存在偏差,給游客的體驗帶來影響。

姜母鴨的制作技藝有干型、濕型、半干半濕型等,盡管如此,最終呈現的產品差別并不大。因同質化競爭嚴重,價格存在較大差異,每只從80元至200元都有。以大眾點評上的店鋪為例,斯丹姜母鴨(涂門街總店)的價格為126元(到店),而張林姜母鴨(天后宮店)僅為85元(到店)。

品牌意識不強

泉州市商務局的調研顯示,目前提供泉州菜正餐的餐飲單位,基本都有供應姜母鴨。在品牌發展上,行業集中度較高,頭部品牌餐飲企業超10家,門店超40家。盡管品牌眾多,但缺乏統一的老字號品牌,市級以上老字號也尚未出現,導致認知度不高,難以形成合力。這種品牌運作能力的不理想,限制了產業規模的提升。

此外,姜母鴨店大部分采用外地的鴨子,依賴外購加大了成本。同時,租金、人工成本持續高位,旅游淡季時一些姜母鴨店會面臨虧損。這無形中制約了產業的擴張。

突圍 店家自救求破圈

面對姜母鴨產業的痛點,商家紛紛采取措施應對,希望能夠搭乘泉州文旅長紅的大船,讓店鋪能夠在激烈的競爭中脫穎而出,長足發展。

調整口味 創新菜品

一家姜母鴨店的老板陳淑貞告訴記者,他們一直根據游客的口味進行調整,在生姜方面也做了改進,使得生姜也容易入口,滿足一些人的需要。

柯清彬則在配料方面做了改進,創制出了紅膏蟹姜母鴨和鮑魚姜母鴨。他認為,海鮮屬于泉州特色,“山海結合”更有味道,而且,鴨肉屬于寒性,紅膏蟹屬于溫補,結合起來不溫不燥,更有養生功效。

靈活招工 減少成本

“淡旺季生意差別很大,固定的員工不能招太多。”陳淑貞說,旺季時一天能賺五六千元甚至上萬元,但是到了淡季每天就會虧三到五百元。如果員工太多,到頭來等于白干。為了解決員工成本這個問題,只能在旺季時請臨時工。

面對節假日等銷售旺季,姜母鴨店的負責人蘇湘瑩也做了同樣的選擇,增加臨時工、兼職,以確保服務質量,降低成本。

加強營銷 線上推廣

在數字化時代,姜母鴨店家積極擁抱互聯網,搭建線上訂餐平臺,通過直播帶貨、短視頻推廣等方式,吸引年輕消費者。

柯清彬告訴記者,他們通過線上銷售,開直播間,擴大銷售渠道。他認為,直播帶貨和短視頻推廣還可以生動有趣的形式展示泉州姜母鴨的制作過程和文化故事,吸引大量年輕消費者的關注。

陳淑貞說,除了線上推廣,他們還積極參與各類文化活動進行宣傳,比如微短劇“簪花女王”就曾在他們的店里實拍,這擴大了店鋪的知曉率,帶動了客流量。

出路 政企聯動促升級

在泉州,姜母鴨這一傳統美食正以嶄新的姿態迎接市場新挑戰,煥發出蓬勃的生機與活力。然而,要想讓姜母鴨真正走出泉州、走向全國,還需要在標準化建設、品牌提升、產業鏈整合等方面持續用力,形成政企協作、行業聯動的良好局面,共同推動產業的持續健康發展。

制定姜母鴨地方制作技藝標準

日前,泉州市商務局牽頭組織姜母鴨產業發展現狀座談交流及實地調研活動,為這一特色美食產業的發展出謀劃策。

為了更好地整合資源、推動產業發展,泉州將依托美食產業促進會,成立姜母鴨產業發展專委會,匯聚產業鏈上下游的力量,共同推動產業的健康發展。構建多功能服務平臺,通過姜母鴨產業發展沙龍等形式,促進信息互通、資源共享,提升企業知名度與美譽度,進一步鞏固和提升其在地方美食文化中的地位。

在標準化建設方面,泉州市商務局將指導相關院校和協會制定《泉州小吃——姜母鴨制作技藝地方標準》。這一標準的出臺將為產業發展提供有力的支撐,確保姜母鴨的品質和口感得到統一。有了統一的標準,企業和商家在生產過程中就能夠有章可循,避免了因操作隨意而導致的產品質量參差不齊。這對于提升整個行業的信譽度和市場競爭力具有重要意義,更是為整個產業的發展提供強有力的標準支撐。

針對企業品牌力問題,調研組提出要多渠道助力提升企業品牌、管理和服務水平。未來泉州將通過整合產業鏈,推動“養殖+加工+銷售”一體化,助力產業降低成本、提升質量。與此同時也要進一步鼓勵企業申請技藝專利,開展研學培訓,提升專業能力。

未來,泉州還將繼續聯合行業組織舉辦大型美食活動,加強“美食+文旅”融合,利用文旅活動“流量”,將景區店打造成網紅店,帶動產業整體發展。

成立產業聯盟整合產業鏈資源

2024年,鯉城區開展泉臺姜母鴨創意大賽,以小吃美食的創意賽制,傳承、推廣泉州美食。參賽者使用傳統的烹飪方法制作姜母鴨,注重食材搭配、調味平衡及口感層次;同時探尋創意做法,以現代元素賦予姜母鴨更多的發展可能。

為弘揚泉州傳統美食文化,推動姜母鴨產業標準化、品牌化發展,鯉城區餐飲行業協會聯合鯉城區商務局擬成立“鯉城姜母鴨產業聯盟”。聯盟宗旨以“傳承技藝、整合資源、規范標準、共謀發展”為目標,通過政企協作、行業聯動,推動姜母鴨產業鏈上下游資源整合,提升產品品質與品牌價值,助力鯉城區餐飲經濟高質量發展。

他山之石

北京烤鴨:北京烹飪協會發布了北京烤鴨技術規范,對于傳統掛爐、傳統燜爐烤鴨在選材、制坯、晾坯、烤制及片制等各個環節形成相應的技術標準,引導行業走向標準化、規范化。制定食品安全標準,出臺食品質量保證措施、食品召回制度等。這些規范和制度的實施,有助于提高北京烤鴨的產品質量和市場競爭力,同時也保障了消費者的食品安全。

沙縣小吃:沙縣區成立“小吃辦”等機構,設立小吃貸款,連續20多年舉辦小吃節,在各大城市開展“小吃華夏行”等推介活動,以一套“組合拳”為小吃業主“闖出去”保駕護航。三明市實施《“五項提升”推進沙縣小吃產業發展再出發行動方案》,推動沙縣小吃繼續探索標準化、連鎖化、產業化、國際化、數字化。憑借對“五化”的探索,沙縣小吃產業不斷發展壯大、升級。依托門店規模優勢和產業基礎,三明引進上海食品加工、數字經濟、平臺服務等相關企業,建設沙縣小吃預制菜生產基地、中心化服務平臺和地域性網絡分中心。推動沙縣小吃進入上海高校、機關食堂,參與上海早餐工程、國際美食之都建設等。為適應市場需求、搶抓機遇,沙縣加快推進“沙縣小吃”國際商標注冊工作,支持沙縣小吃集團參與國際合作,推動舉辦沙縣小吃旅游文化節等等。沙縣小吃整合了全產業鏈,實現轉型升級,走上了標準化、產業化、連鎖化、數字化之路,實現了從草根產業到百億產業集群的轉變。

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com